炊飯器比較おすすめ15選:大手5社(象印・タイガー・パナソニック・三菱・東芝)最上位・中上級・中級モデル徹底比較レポート

目次

Part 1: ご飯を科学する - 炊飯器選びの基礎知識

1.1 炊飯の基礎工程とお米の科学:なぜ「かまど炊き」が美味しいのか?

美味しいご飯を炊くという行為は、単なる調理を超えた科学的なプロセスです。その核心にあるのが「糊化(こか)」という現象です。生米の主成分であるデンプンは、水分を含まず結晶化した硬い状態(βデンプン)にあります。このデンプンに適切な熱と水を加えることで、分子の隙間に水分子が入り込み、デンプンの鎖が開いて柔らかく、消化しやすい状態(αデンプン)へと変化します 1。このデンプンの変化をいかに均一かつ効率的に進めるかが、炊飯器の性能を測る上での最も重要な指標となります。

古来より受け継がれてきた「かまど炊き」は、この科学的プロセスを極めて理にかなった形で実現していました。その工程は大きく四つに分かれます。

- 「はじめチョロチョロ」:弱火でじっくりと釜全体を温め、お米の中心まで十分に水を吸わせることで、甘みと旨み成分を最大限に引き出す準備を行います。

- 「中パッパ」:次に一気に火力を強め、釜内を激しく沸騰させます。この大火力によって生まれる強力な熱対流がお米を激しく「おどらせ」、一粒一粒にムラなく熱を伝えるのです。この時、完璧に炊き上がったご飯の表面にできる「カニ穴」は、おどる米粒の隙間を泡が通り抜けた跡に他なりません。

- 「ぶつぶつ言う頃火を引いて」:火力を中火に落とし、沸騰状態を維持しながらお米が水分を吸収し、もちもち感と甘みをさらに高めます。

- 「赤子泣いても蓋とるな」:最後に火を止め、蒸らしの工程に入ります。この段階で、加熱中に生成された旨みの元である「おねば」をお米が再吸収し、ツヤと適度な粘り、ふっくらとした食感を生み出します。

現代の炊飯器メーカー各社は、この「かまど炊き」の理想を電気の力で再現することに心血を注いでいます。しかし、そのアプローチは一様ではありません。例えば、象印はIHヒーターを複数に分割し、その部分的な集中加熱を繰り返すことで、かまどの炎がゆらぐ現象とそれに伴う複雑な対流を再現しようと試みます。一方、パナソニックは急減圧の力を利用して爆発的な沸騰を起こし、物理的にお米を「おどらせる」ことに主眼を置いています。さらに、三菱は素材の力を信じ、純粋な炭が持つ優れた熱伝導性を極限まで引き出すことで、理想の炊き上がりを追求します。

これらの技術は、単なるスペック競争ではなく、各社が考える「ご飯の美味しさの根源」への異なる哲学を体現したものです。象印の「対流」、パナソニックの「圧力」、三菱の「炭」、東芝の「真空」といった独自技術は、それぞれが異なる炊き上がりの個性(粒立ち、甘み、もちもち感など)に直接つながっており、この哲学的な違いこそが、消費者が自分にとっての「最高の味」を見つけるための重要な手がかりとなります。

1.2 加熱方式の比較:IH、圧力IH、そしてその先へ

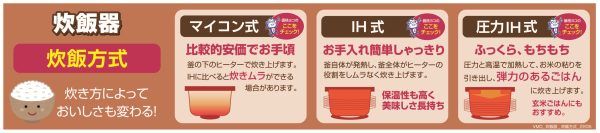

炊飯器の加熱方式は、主に3つの種類に分類され、それぞれに明確な特徴と優劣があります。

まず、最も安価なマイコン炊飯器は、釜の底にあるヒーターで加熱するシンプルな方式です。火力は他の方式に比べて弱く、加熱ムラが発生しやすいため、主に少量のお米を炊く一人暮らしの家庭に適しています 9。

次に、現在の主流であるIH炊飯器は、磁力線の働きで内釜そのものを全体的に発熱させる方式です。これにより、マイコン式よりもはるかに高い火力で、お米の芯までしっかりと熱を伝え、ムラなくふっくらと炊き上げることが可能です。この方式は、粒立ちの良い、しゃっきりとした食感を好む方におすすめされます 9。

そして、最高級モデルの多くが採用する圧力IH炊飯器は、IHの強力な加熱に加えて、釜内に圧力をかけることで水の沸点を100℃以上に高めます。これにより、お米のデンプンの糊化が促進され、ごはんの甘みや粘り、弾力といった旨み成分が最大限に引き出されます。この方式で炊いたご飯は、冷めてももちもち感が失われにくいため、お弁当やおにぎりにも適しています。

かつては最上位モデルにしか搭載されなかった高性能な加熱技術も、近年では市場のトレンドとして、中上級や中級モデルにそのコア技術が継承される傾向が見られます。例えば、パナソニックの「おどり炊き」機能は、もはや最上位モデルだけの特権ではなくなりました。これは、消費者が予算を抑えつつも、確かな美味しさを手に入れることが可能になったことを意味します。この技術の普及は、中級モデルの「コスパが良い」という評価に直結する根本的な理由であり、価格と機能のバランスを重視する賢い消費者にとって、この価格帯が最も魅力的な「スイートスポット」となっています。

1.3 美味しさを左右する「内釜」の技術

炊飯器の「心臓部」とも言える内釜は、加熱方式が生み出した熱をお米に伝える重要な役割を担っています。そのため、メーカー各社は独自の素材や構造を開発し、理想の炊き上がりを追求しています。

内釜の構造は大きく「厚釜」と「多層釜」に分けられます。一般的に2.3mm以上の厚みを持つ厚釜は、高い蓄熱性を持ち、お米全体を均一に加熱するのに優れています。一方、

多層釜は、アルミ、ステンレス、鉄といった複数の素材を重ね合わせることで、それぞれの金属が持つ発熱性、熱伝導性、蓄熱性をバランス良く兼ね備え、高火力を実現します 14。象印の「豪炎かまど釜」はこの多層釜の代表例です。

さらに、高級炊飯器では「炭」や「土鍋」といった特殊な素材が用いられます。炭釜は、遠赤外線効果でお米を芯から均一に加熱し、甘みと旨みを最大限に引き出します。三菱の「本炭釜」は、IHとの相性を追求し、純度99.9%の炭素材を削り出して作られています。

土鍋釜は、熱伝導性の低さと高い蓄熱性、遠赤外線効果という特性を活かし、温度がゆっくりと上昇することで、お米の甘み成分を増やす酵素「アミラーゼ」の働きを促します。タイガーの「土鍋ご泡火炊き」シリーズは、この土鍋の特性を最新の圧力IH技術と組み合わせています。

このように、象印がIHとの相性を追求して「鉄」にこだわり、三菱が「炭」の力を信じて究極の熱伝導を追求する姿勢は、各社の技術哲学の現れです。内釜は、単なる容器ではなく、炊飯器の加熱方式と一体となって各社の「唯一無二の味」を決定づける最も重要な要素であり、炊飯器選びにおいてその素材と構造に注目することは、ブランドの思想を理解することにつながります。

Part 2: 価格帯別・炊飯器の選び方 - 独自技術と強み

炊飯器の価格帯は、単に機能の多寡だけでなく、その機能の「質」と、製品が持つ根本的な技術思想を反映しています。

現代の炊飯器市場は、中級モデルでも十分なメニューが搭載されるようになり、価格差は「メニューの量」よりも、AIの精度、加熱方式の緻密さ、内釜の素材や保証期間といった「機能の質」と「利便性」に集約されています。この点を理解することが、予算とニーズのバランスを考慮した賢い消費判断を下す上での重要な基準となります。

2.1最上位モデル比較(約10万円〜)

この価格帯の製品は、メーカー各社が誇る技術の粋を結集したものです。AIによる緻密な制御や、特殊な素材を用いた内釜、そして究極の炊き分け機能など、圧倒的な炊飯性能と付加価値を提供します。これらの製品は、ご飯の美味しさをとことん追求し、料理を趣味とする人や食へのこだわりが強い人に最適です。

象印:「炎舞炊き」が生み出すかまどの対流

象印の炊飯器開発の核となるのは、かまどの炎が不規則にゆらぎ、部分的に集中加熱することで複雑な対流を生み出す、という現象の再現です。この「炎舞炊き」は、複数に分割したIHヒーターを対角線上に切り替えながら加熱する独自の「ローテーションIH構造」によって、釜内の米を一粒一粒まで舞い上げ、熱を均一に伝えます。この技術が、ふっくらとした甘みのあるご飯を実現する鍵となります。

最上位モデル:象印 NX-AA10

- 特長: 「炎舞炊き」の最高峰に位置するモデルであり、底IHヒーターを6つに増やすことで、より複雑かつ激しい「3Dローテーション」を実現しています。ご飯の感想を炊飯器に入力することで、121通りもの炊き方から徐々に好みに近づけていく「わが家炊き」機能は、個人の好みを究極まで追求する人にとって大きな魅力です。また、独自の「大火力ユニット」がふきこぼれを抑制するため、炊飯中も常に大火力を維持することが可能です。内釜には、鉄の高い発熱効率を活かす「豪炎かまど釜」が採用されています。

- おすすめポイント: 究極の炊き分けで、自分だけの「理想の味」を追求したい方や、家庭の味を妥協したくないプロ志向のユーザーに最適な一台です。

タイガー:「土鍋ご泡火炊き」が生み出す本物の美味しさ

タイガーの炊飯器開発は、古来より伝わる「土鍋」で炊いたご飯の美味しさを、現代の技術で再現することにあります。土鍋が持つ熱伝導性の低さ、高い蓄熱性、そして遠赤外線効果という三つの特性は、お米の甘みを引き出し、一粒一粒を際立たせる理想的な炊飯環境を作り出します。

最上位モデル:タイガー JRX-S100

- 特長: 圧力機能と土鍋風の内釜を組み合わせた「土鍋圧力IH」方式を採用しており、まるで本物の土鍋で炊いたような、ふっくらとツヤのあるご飯に仕上がります。タイガーが独自に開発した高精度の温度制御センサーを搭載し、炊飯中の細かな温度変化を検知して火加減を自動で調整するため、毎日安定して美味しいご飯が炊けます。また、雑穀米や玄米などの健康志向のメニューにも専用の炊飯モードが用意されており、手軽に美味しく炊くことができます。

- おすすめポイント: 土鍋ご飯の「ふっくらツヤツヤ」の食感と香りにこだわる方、そして健康志向の炊飯メニューを重視する方に最適です。

パナソニック:「おどり炊き」が叶えるもちもち・粒立ち

パナソニックの炊飯器技術の根幹は、釜内の圧力を急激に変化させることで、お米を激しく「おどらせる」ことにあります。この独自の「おどり炊き」によって、お米一粒一粒に均一に熱が入り、旨み成分である「おねば」をしっかりと米粒に閉じ込めることができます。これにより、ふっくらと粒立った、甘みと粘りを持つご飯が炊き上がります。

最上位モデル:パナソニック SR-X910D

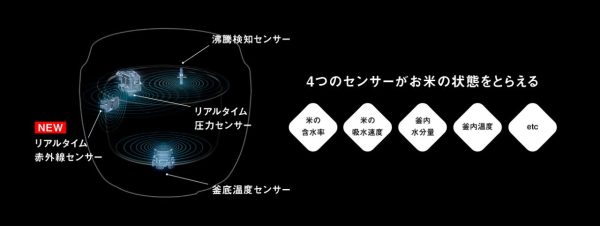

- 特長: 従来の「おどり炊き」に加えて、二つのIHを高速で切り替えることで激しい泡の対流を生み出す「Wおどり炊き」を搭載しています。さらに、炊飯中の米の状態をリアルタイムに検知し、約9,600通りもの炊き方から最適解を選択する「ビストロ匠技AI」を搭載した、まさにAIが炊く炊飯器です。73銘柄の炊き分けや13通りの食感調整が可能であり、内釜の「遠赤ダイヤモンドプレミアムコート」は5年保証がついています。保温時間も最大30時間と大幅に延長され、長時間保温してもご飯の乾燥や変色を抑えることができます。

- おすすめポイント: 最新のAI技術で、手間なく究極の美味しさを追求したい方や、様々な銘柄米を最高の状態で楽しみたい方に最適です。

三菱電機:「本炭釜」の純粋な熱伝導

三菱電機が炊飯器に込める技術哲学は、IHとの相性が極めて良い「炭」の力を最大限に活かすことです。純粋な炭素材から作られる内釜は、高い発熱効率と遠赤外線効果によって、お米の芯までしっかりと熱を伝え、ふっくらとしたみずみずしいご飯を炊き上げます。

最上位モデル:三菱 NJ-BW10H

- 特長: 純度99.9%の炭素材を職人が100日かけて削り出した、厚さ10mmの「本炭釜 紬」を採用しています。釜底の凸構造が激しい熱対流を生み出し、沸騰を継続させることで、お米一粒一粒を丁寧に炊き上げます。白米、玄米、雑穀米など多様な炊き分けに加え、糖質を86%カットできる「ダイズライスモード」といったユニークな健康志向メニューも搭載しています。

- おすすめポイント: 「炭」が生み出す唯一無二の炊き上がりを体験したい方や、多機能かつユニークな調理機能を重視する方に最適です。

東芝:「真空」技術がもたらす究極の吸水

東芝の炊飯器開発の独自性は「真空」技術にあります。美味しいご飯の鍵は、炊飯前の「吸水」工程にあると考え、独自の真空技術で釜内の空気を抜き、お米の芯まで素早く、たっぷりと水を吸わせます。これにより、お米の内部までしっかりと熱が伝わり、甘みとふっくらとした食感を引き出すことを目指しています。

最上位モデル:東芝 RC-10ZWX

- 特長: 独自の「真空圧力IH」と、業界トップクラスの1420W大火力「炎匠炊き」を組み合わせた最高級モデルです。炊飯開始前に自動で適切な吸水時間を確保する「ひたしプラス」機能は、手動での浸水が不要となるため便利です。さらに、70銘柄の炊き分けに加え、水の硬度に合わせて炊き方を調整する「水硬度炊き分け」機能も搭載しており、どんな水でも最高の炊き上がりを追求します。最大40時間の「真空保温」は、ご飯の黄ばみや乾燥を抑え、長時間おいしさを保つことができます。

- おすすめポイント: ご飯の甘みと粒立ちを極めたい方、冷凍や保温を頻繁に利用する方、そして自宅の水質までこだわって炊きたい方に最適です。

2.2中上級モデル比較(5〜10万円)

この価格帯は、最上位モデルのコア技術を継承しつつ、一部の機能を限定することで価格を抑えた、機能と価格のバランスが最も良い「スイートスポット」です。例えば、パナソニックのSR-X710Dは、最上位モデルと同じ「Wおどり炊き」の基本機能を有しています。この価格帯のモデルは、確かな美味しさを求めつつ、費用対効果を重視する賢い消費者にとって理想的な選択肢となります。

中上級モデル:象印 NW-WB10

- 特長: このモデルは、「炎舞炊き」とは異なる「豪熱大火力」シリーズのトップモデルで。底IHヒーター全体で高火力を維持し続けることで、激しい対流を促し、お米の芯まで熱を伝えることに特化しています。象印は、部分集中加熱の「炎舞炊き」と、釜全体を一貫して加熱する「豪熱大火力」という二つの異なるアプローチで炊飯器を開発しています。これは、もちもちとした食感を好む層と、粒立ちの良い食感を好む層、それぞれのニーズに応えるための戦略であり、NW-WB10は「大火力」の方向性での頂点を示すモデルと言えます。

- おすすめポイント: 「炎舞炊き」の複雑な対流よりも、一貫した大火力によるふっくらとした炊き上がりを求める方に適しています。

中上級モデル:タイガー JRI-G100

- 特長: JRX-S100が「土鍋圧力IH」を採用しているのに対し、JRI-G100はよりスタンダードな「包みIH」を採用していることが、リサーチ資料に比較対象として登場する類似モデルから読み取れます。この方式は、釜全体をじっくりと加熱することで、安定した熱をお米に伝えることが特徴です。

- おすすめポイント: 最上位モデルの特別な機能は不要だが、IH炊飯器としての基本性能を重視し、コストパフォーマンスを求める賢い消費者に向いています。

中上級モデル:パナソニック SR-X710D

- 特長: 最上位モデルと同じ「Wおどり炊き」と「ビストロ匠技AI」を搭載していますが、AIの炊き方パターン数や銘柄・食感炊き分け数は限定されています。例えば、銘柄炊き分けは6種類、食感は4通りに絞られており、内釜の「遠赤ダイヤモンドハードコート」の保証期間も3年となります。

- おすすめポイント: 最上位モデルのコア技術である「おどり炊き」や「AI」の機能を体験したいが、価格を抑えたい賢い消費者に最適な選択肢です。

中上級モデル:三菱 NJ-VP10H-B

- 特長: このモデルは、金属釜に備長炭コートを施した「炭炊釜」シリーズです。厚さ3.5mmの5層厚釜が、高い熱効率を実現し、銘柄ごとの炊き分けにも対応します。さらに、「低温調理」機能が加わり、炊飯器としてだけでなく、もう一台の調理家電としても活用できる点が大きな魅力です。

- おすすめポイント: 「本炭釜」の高級感は求めないが、三菱の炭技術と、ご飯以外の調理も楽しみたい方に適しています。

中上級モデル:東芝 RC-10MGX

- 特長: 最上位モデルと同じ「真空圧力IH」を搭載し、1.3気圧の圧力と遠赤外線効果の高い「傘長炭かまど釜」を採用しています。48種類の銘柄炊き分けに対応し、内釜や蓋を自動で乾燥させる「乾燥コース」機能は、手入れの手間を大幅に軽減する実用的な機能です。バックライト付きの表示パネルも搭載されており、視認性に優れています。

- おすすめポイント: 銘柄ごとの炊き分けを重視し、毎日の手入れをできるだけ簡単に済ませたい方に適しています。

2.3中級モデル比較(3〜5万円)

この価格帯の製品は、圧力IHや高機能な内釜など、最低限の「美味しさ」を追求したモデルです。上位モデルのような緻密なAI制御や多岐にわたる銘柄炊き分け機能は搭載されていませんが、日常生活で不自由なく、十分に美味しいご飯を楽しむことができます。

中級モデル:象印 NW-YC10

- 特長: NW-WB10と同じ「豪熱大火力」シリーズの圧力IHタイプです。上位モデルのコア技術である「豪熱大火力」を受け継ぎつつ、機能をシンプルにまとめたエントリーモデルです。

- おすすめポイント: 象印の「大火力」技術の強みを、比較的安価な価格で体験したい方に最適な選択肢です。

中級モデル:タイガー JPV-Y100

- 特長: 圧力IH加熱と「遠赤3層土鍋コート釜」を組み合わせたエントリーモデルです。お米一粒ひと粒に水分をムラなく広げ、粘りのあるご飯を炊き上げます。さらに、お茶碗1杯分(0.5合)が最短約15分で炊ける「少量高速」メニューは、忙しい現代のライフスタイルに非常にマッチしています。お手入れ部品が内なべと内ぶたのたった2点のみという手軽さも大きな魅力です。

- おすすめポイント: 少量炊飯や時短を重視する方、そして手軽さを求めるエントリーユーザーに最適な一台です。

中級モデル:パナソニック SR-N510D

- 特長: 「おどり炊き」と、発熱・蓄熱性に優れた「ダイヤモンド竈釜」を搭載したモデルです。釜底に施されたディンプル加工が、おどり炊きの際に大きな泡を発生させ、対流を促進します。これにより、ご飯がふっくらと盛り上がり、粒感のある炊き上がりを実現します。

- おすすめポイント: 「おどり炊き」によるふっくら感を、より手頃な価格で体感したいエントリーユーザーに最適です。

中級モデル:三菱 NJ-VS10H

- 特長: 備長炭コートを2重に施した「ダブル備長炭コート 炭炊釜」を内釜に採用し、厚さは2.0mmです。上位モデルに比べると機能はシンプルですが、遠赤外線効果でお米の甘みを引き出す炭の力は健在です。

- おすすめポイント: 三菱の「炭炊釜」の美味しさを、より手頃な価格で試したいと考えるエントリー層に最適なモデルです。

中級モデル:東芝 RC-10HGX

- 特長: RC-10MGXよりは機能がシンプルになりますが、1.2気圧の圧力で、東芝の「真空圧力IH」技術の基本的な要素はしっかりと網羅しています。

- おすすめポイント: 東芝の「真空技術」を体験したいエントリー層や、シンプルな操作性を求める方に適しています。

Part 3: 炊飯器選びの決定版 - ユーザーニーズ別のおすすめと総括

3.1 あなたにぴったりの一台は? - 5つのニーズ別レコメンデーション

炊飯器選びは、単なるスペック比較ではなく、ご自身のライフスタイルや食の好みに基づいて、各社の技術哲学と照らし合わせることが重要です。以下に、主要なユーザーニーズに応じた推奨モデルを提示します。

ご飯の美味しさ最優先派:

- 三菱 NJ-BW10H: 炭の遠赤効果による、芯からふっくらとした、みずみずしいご飯を求める方に。

多機能性・健康志向重視派:

- パナソニック SR-X910D: AIが最適な炊き方を自動で選んでくれる手軽さと、73銘柄対応の炊き分けを楽しみたい方に。

- 三菱 NJ-VP10H: ご飯の炊き分けに加え、低温調理などの多様な調理機能を求めている方に。

お手入れ簡単派:

- タイガー JPV-Y100: お手入れ部品が2点のみと非常にシンプルで、毎日の手入れを簡単に済ませたい方に。

- 東芝 RC-10MGX: 内釜を自動で乾燥させる「乾燥コース」機能で、清潔さを保ちつつ手間を省きたい方に。

冷凍ごはん・保温派:

コスパ重視派:

- 三菱 NJ-VS10H: 三菱の「炭炊釜」の美味しさを、エントリーモデルから試したい方に。

3.2 総合評価と結論:未来の炊飯器は「炊く」から「作る」へ

今回比較した大手5社の炊飯器は、それぞれが「かまど炊き」の理想を追い求める多様なアプローチを明確に確立しています。象印の「炎舞炊き」は炎のゆらぎが生む複雑な対流を、パナソニックの「おどり炊き」は圧力による爆発的な沸騰を、三菱の「本炭釜」は純粋な炭の熱伝導を、そして東芝の「真空技術」は究極の吸水を追求しています。これらの技術思想は、各社のブランドアイデンティティそのものであり、炊き上がりの味の個性に直結しています。

同時に、市場はAIやIoTの進化を取り込み、炊飯器を単なる炊飯から、より高度な自動調理や生活アシスタントへと進化させています。冷凍ご飯専用コースや低温調理機能、水の硬度まで見極めるAIなど、炊飯器はもはや「ご飯を炊く」だけの家電ではなくなりつつあります。

最終的な炊飯器の選択は、単なるスペックの優劣で決めるのではなく、ご自身の「好み」と「ライフスタイル」に最も合致する「技術哲学」を持つメーカーを選ぶことに集約されます。粒立ちの良いご飯が好きか、もちもちとした食感を好むか、それとも冷凍や保温を頻繁に利用するか。本レポートが、その深い洞察を伴う賢い選択の一助となれば幸いです。